|

アーカイブ 西日本新聞社編 書評 2025/04/05 豊田 滋通

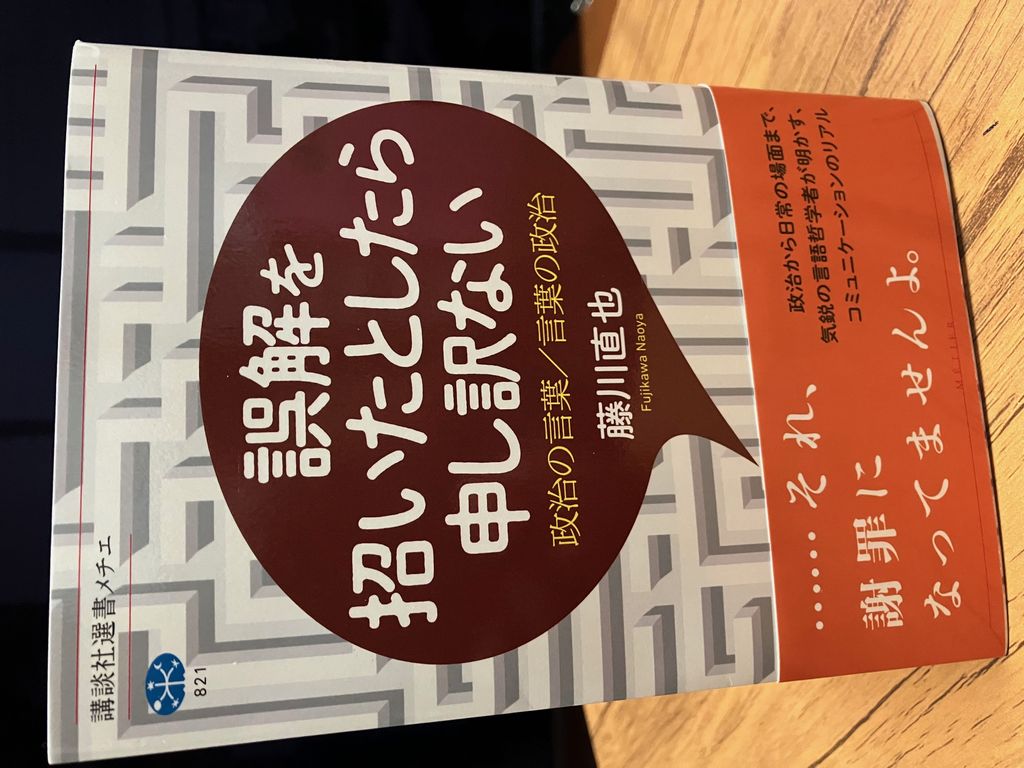

誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治 「謝罪もどき」は許さない 藤川直也著(講談社選書メチエ)

政治家の不祥事に関する記者会見で、何だかケムに巻かれたような釈然としない思いをすることが度々ある。「(私の発言が)誤解を招いたとしたら申し訳なく、お詫び申し上げたい」というフレーズはその典型。著者は言語哲学の精緻な分析と考察で政治家の言葉の裏に隠された「意味」を解き明かし、巧妙な責任逃れの仕組みを暴いて行く。

冒頭、著者は映画『仁義なき戦い』の場面を挙げ、「発言には責任が伴う」という社会の常識を語る。賭場でけんか騒ぎを起こした組員が「指を詰める」と親分に訴え、「いったん口に出したら、やらにゃいけん」と仲間に言い放つシーンだ。だが世の中ではこの「当たり前」の道理が揺らぎ、「発言の責任をあやふやにするさまざまな企みがある」と指摘する。「誤解を招いたとしたら…」「そんなつもりはなかった」という言い逃れの常とう句や、「広く募ってはいたが募集はしていない」などという「意味の捻じ曲げ」、「これはオフレコだけど…」という責任回避の言い草などである。

言語哲学にはあまりなじみがないが、言語の構造や意味、使用法、レトリック(修辞)などに関する学問領域。巻末には、詳細な注釈や洋書の参考文献がズラリと掲載されて学術書の体裁である。各章の標題も「意図しない表の意味・ほのめかされる裏の意味」「多様化する意味の可能性」「意味の遊びと意味の交渉」など哲学的な命題が並ぶが、政治家たちの無責任発言の具体例を挙げて問題点をわかりやすく論証して行く。俎上に上るのは、「ナチスの手口に学ぶ」発言が批判された麻生太郎財務相(当時)や、安倍政権の「桜を見る会」出席者に関する反社会的勢力の定義で物議をかもした菅義偉官房長官(同)ら。目下、大ウソと恫喝で世界中を震撼させている彼の国の大統領も登場する。

中でも、福島第一原発事故を受けた被ばく線量の長期目標について「何の科学的根拠もない」と発言した丸川珠代環境相(当時)の釈明会見に関する考察は、政治家のウソや言い逃れを見破る上で参考になる。まさに「誤解を招いたとしたら…」の典型的な「謝罪もどき」で、八つのパターンが例示されている。

【著者略歴】ふじかわ・なおや=東京大学大学院総合文化研究科准教授。専門は言語哲学。著書に『名前に何の意味があるのか―固有名の哲学』(勁草書房)、訳書にハーマン・カぺレン+ジョシュ・ディーバー『バッド・ランゲージ―悪い言葉の哲学入門』(共訳・勁草書房)など。

| |

|